欢迎访问中国电视艺术家协会!

文化观察

文化观察

传承评弹艺术薪火 推出更多精品力作

12月10日至13日,由苏州市文广新局、苏州市文联主办的“出人出书走正路”苏州市评弹团建团60周年系列展演在苏州举行。全国政协副主席王志珍和罗扬、刘兰芳、吴文科、曲华江等中国文联、中国曲协领导,以及陈焕友、蒋宏坤、张九汉、顾浩、陆军、王金华、郭进成、叶飙荣、吴天行等有关领导出席并观看了10日举行的“风雅江南 光前裕后”苏州市评弹团建团60周年祝贺演出。

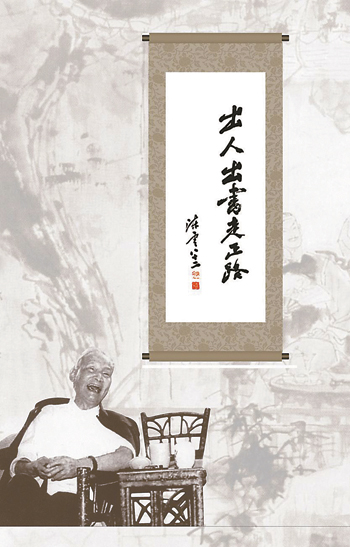

苏州市评弹团成立于1951年。60年来,始终秉持陈云同志提出的“出人出书走正路”要求,致力于传承创新,精品迭现、人才辈出,涌现了《大脚皇后》《风雨黄昏》《雷雨》等一大批荣获国家级大奖的优秀作品,形成了以金丽生、盛小云等为代表的老中青三代艺术家队伍,产生了周调、徐调、尤调等流派唱腔,为国家非物质文化遗产苏州评弹的继承和发展作出了重要贡献。 ——编 者

自称“评弹老听众”的陈云同志为苏州评弹题词

1963年秋,苏州市评弹团首次晋京演出,周恩来总理和郭沫若同志在百忙之中3次前来观看演出,并对苏州评弹艺术的发展作了重要的指示

苏州市评弹团青年演员们表演的《光前裕后60年》剧照

苏州市评弹团60周年团庆回顾展板展示了60年来该团的发展

在苏州市评弹团建团六十周年系列展演开幕式上的讲话

王志珍(全国政协副主席)

各位领导、各位来宾、观众朋友们:

下午好!

值此苏州市评弹团建团60周年之际,我谨向全体演职人员表示最诚挚的祝贺和衷心的慰问!苏州评弹是中华艺坛中的一枝奇葩。她扎根江南,有着悠久的历史和广泛的群众基础,她讲诉市井百姓的喜怒哀乐、她演绎才子佳人的风花雪月、她展现帝王将相的风云变幻、她铺陈恩怨江湖的刀光剑影;她早已融入了江南的灵魂和血脉,润泽着江南的性灵。世界各地的华人都把苏州评弹看作是江南文化最美丽的载体。她的曲调不仅流派纷呈,风格各异;加之吴侬软语,使说唱十分细腻,娓娓动听;特别是身着美丽旗袍的女演员的优雅气质更是令人印象深刻。

近年来,国家非常重视非物质文化遗产的保护,特别是我们从事评弹艺术的领导和艺术家的共同努力,推陈出新,流派唱腔千姿百态,苏州评弹出现了新的局面。2006年5月20日,苏州评弹经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,随后建立了中国苏州评弹博物馆。两个多月以前,我有幸参观苏州评弹学校,学校校舍的粉墙黛瓦建筑、幽静庭院的设计、花草树泉的布置处处与苏州评弹相互呼应相互映辉。学校的教学设备,特别是老师对教学的敬业、学生对艺术的追求,更给我留下深刻的印象。苏州评弹学校不愧是国家级重点职业学校!国家的高度重视和有力支持是苏州评弹进一步发展的雨露阳光。

苏州评弹不仅是一种艺术欣赏,还可以修身养性。我记得北大一位文学教授跟我说过,如果你想讲课讲得好上加好,你就得学苏州评弹。我是苏州人,很遗憾却不会唱苏州评弹。我现在要给学生讲课,将来还要给学生讲课,争取把自己的课讲得好上加好,应该是我作为一个教授的追求,所以我想我以后一定要身体力行地去学习一点苏州评弹。今天我只能说自己是苏州评弹的一名热情的爱好者,但还不能说自己已经是一位欣赏者,因为欣赏本身就应该是一种修养,我还要培养自己欣赏的能力。作为苏州人,我为我们的评弹团感到骄傲自豪,我敬佩评弹团所有的艺术家对苏州评弹艺术的执著追求,以及他们无私无悔的奉献。为了把文化传授到基层,把欢乐送到群众的心里,你们背着三弦琵琶奔波在城镇码头,你们传承着前辈的精髓,创造了新的辉煌,代代人才辛勤的劳动和创新让我们苏州评弹这枝艺术奇葩开放得更加鲜艳、更加靓丽。展望未来,你们任重道远,希望我们苏州评弹团以建团60周年为契机,认真学习党的十七届六中全会精神,培养更多更好的苏州评弹人才,推出更多的精品力作,继续加强有关历史、艺术资料的搜集、整理和研究工作,为弘扬中华优秀传统文化、推动社会主义文化大发展大繁荣做出新的贡献,祝我们苏州评弹团拥有更加辉煌灿烂的明天。谢谢大家!

——建团六十周年之际再思苏州评弹艺术的科学发展

□ 孙 惕(苏州市评弹团团长)

60年前的今天,伴随着共和国的诞生而孕育了苏州市评弹团。60年来,一代又一代的前辈艺术家们,在党的“双百”方针、“二为”方向和陈云同志提出的“出人出书走正路”的精神指引下,始终致力于书目的整旧创新,《岳传》《三笑》《玉蜻蜓》《珍珠塔》《杨乃武》等传统书重焕新颜;《梁祝》《王十朋》《孟丽君》《明珠案》等新编历史书在继承传统的基础上,及时顺应了新老听众不同的观赏心理;更为可贵的是,作家和演员们紧跟新的时代,深入社会,体验生活,汲取营养,他们在长期的学习实践中全面提升了自身的文化自觉,创作改编了如《苦菜花》《江南红》《林海雪原》《红岩》《老杨与小杨》《普通党员》《一顿饭》《车厢一角》等一大批优秀的现代题材新作品。正是在那火热的社会生活和执著的实践历练中,打造着人才的梯队,传承着艺术的薪火,成就了评弹团的今天。

随着改革开放的深入和地域经济的腾飞,苏州评弹作为古城名片的文化魅力正与日俱增。尤其是苏州评弹被列入“首批国家级非物质文化遗产代表作名录”以来,在中央、省、市各级领导的关怀扶持和宣传文化主管部门的直接领导下,良好的社会环境进一步推动和激发了我团的艺术创作和演员的演出热情。我们一方面始终遵循“三贴近”的原则,深入乡镇,服务社区,全团以平均每年6000余场的演出场次位居全国曲艺院团之首,极大地满足了长三角地区最基层广大听众的精神文化需求;另一方面牢固树立精品意识,努力坚守艺术水准,《大脚皇后》《风雨黄昏》《雷雨》《四郎尽忠》《君臣议政》《约会》《重逢》《姑苏水巷》等优秀作品接连夺得了文华新剧目奖、文华剧作奖、文华集体表演奖、中国曲艺牡丹奖、江苏省“五个一工程”优秀作品奖、省舞台艺术精品剧目奖等一系列大奖,团体也被授予“全国百家优秀文艺团体”的荣誉称号。为弘扬优秀民族文化,我们跨出国门,走向海外,有幸使苏州评弹这一“中国最美的声音”鹤立群雄,享誉世界;为普及优秀传统艺术,我们又走进校园,走近学子,努力使苏州评弹这枝“江南奇葩”融入青年,融入未来。在此,我们要感谢各级领导、社会各界和兄弟团体的关爱和支持!

创新是传承的灵魂,传承是创新的基础。苏州评弹作为一门传统说唱艺术,更多的文化理解和艺术内涵往往是只能意会而不可言传,表演的灵活性和积累的潜在性给艺术传承的双方都带来了更高的难度和更多的困惑。这就印证了一句话:“能说清楚的不是艺术,艺术要研究的恰恰是语言所难以表达的东西。”所以,我们在频频获得各类大奖的同时,应该正视评弹表演艺术的精神内涵面临自然水土般流失的客观现实。

苏州自古山青水秀,人杰地灵,独特的自然环境造就了苏州人上善若水的大爱、柔情似水的缠绵和水滴石穿的坚韧。千百年来,小巷深院、粉墙黛瓦、小桥流水、枕河人家的古城格局,又使苏州人的性格变得锐思善变、纤细敏感,这也就自然催生了清丽婉约、雅俗共赏的苏州评弹。如果说,昆曲是苏州文人雅士特有的一种生活方式,那么评弹相对于苏州更广泛的社会阶层而言又何尝不是如此呢?但当今开放的时代日新月异,瞬息万变,简约快捷的生活节律使各种快餐文化对传统表演艺术形成了强大的冲击,“娱乐”在一定程度上似乎已经取代了“艺术”,苏州人尤其是年轻的一代也已经变得不那么“苏州”了。我们往往抱怨现代人的浮躁,其实我们自己不也正浮躁着?然而文化是需要滋养的,艺术是需要时间和岁月来精心打磨的,这无疑是文化艺术与市场功利之间一对非常棘手的矛盾—— 一个需要随着岁月的更迭和社会的发展去全面治理和提升的问题。

适者生存是永恒的规律,科学发展是时代的要求。我想,只有“以我们正在做的事情为中心”,创新理念,承前启后,居安思危,戒骄戒躁,自觉投身于培育和构建积极平衡的苏州评弹文化生态的科学实践中,趁着全面推进社会主义文化大发展大繁荣的大好机遇,为更好地抢救、保护、传承、发展好我们的评弹艺术,为打造“文化苏州”、建设“文化强市”奉献出我们的一份绵薄之力!

回忆和展望□ 金丽生

在庆祝苏州市评弹团建团60周年的系列演出活动中,我激动地听完了3场青年演员的专场演出。听众反响热烈,取得了出乎意料的效果。大家的普遍反映是:“苏州评弹团的青年演员真不错!进步很大,刮目相看!”还有的业内专家如此评价:“这些青年演员正从量的变化向质的变化飞跃!从他们身上看到了苏州评弹的未来!”在这些褒扬的鼓励词中不禁使我回忆起这十多年来苏州评弹团的几任领导在培养接班人方面所做的努力和锲而不舍的精神!

随着改革开放的不断深入,苏州评弹面临着人才流失、作品匮乏的境况。通过摸索和实践,大家清醒地认识到一个团体、一个曲种要生存要发展,如果单纯地为吃饭去改革一些制度是行不通的。陈云同志早在上世纪80年代初就指示我们要“出人出书走正路”,其中出人是最为关键的,也是起主导作用的。没有了人才,也就不会出好作品。从那时起,团领导着手实施“一手抓人才培养、一手抓作品创作”两条腿走路的方针,并不断完善效益分配制度。

要出人才首先要建立起科学合理的人才培养机制,团领导把占全团演职员90%以上的中青年演员分成三个梯队,有计划进行针对性的培养。对具有20年左右艺龄的中青年尖子,除了完成长篇演出场次外,组织专业创作人员为他们量身定做写本子,聘请老艺术家进行指导。对年龄在25至30岁左右的第二梯队演员,鼓励他们多演出,并为他们举办学习班和进修班。通过观摩、教学和排练中篇及精品名段名曲,全面提高他们的基本功。近两年,为了推出进步较快的第二梯队演员,团领导又分别给他们举办了个人演出专场。第三梯队是指刚从评弹学校毕业进团不久的实习演员。首先为他们解决拜师学习长篇和演出拼档等问题,根据他们不同的情况来选择老师和书目,同时在经济上给予扶持。

团领导还十分重视对青年演员的教育和管理,建立了严格的艺术考核和业绩考评制度。此外,对有相当艺术潜力的优秀中青年演员给予重点培养,竭力推荐他们成为省“333”工程和“五个一批”工程培养对象,抓住机遇让他们去国内外高等院校深造,提高其综合素质。

团庆60周年的系列演出虽已结束,但青年演员们的艺术风采却一直在人们脑海中荡漾。展望未来,重任在肩,作为一位从事了半个世纪评弹艺术工作的老同志,我相信你们一定会再接再厉、勤奋学习、刻苦磨练、多出成果,在新的艺术实践中更上一层楼,为苏州评弹事业的发展和繁荣交上又一份崭新的答卷!

六十团庆说小云

□ 姜 昆

苏州市评弹团建团60周年系列展演活动大获成功,实是可喜可贺。此前,我早就接到了盛小云的邀请,无奈公务缠身不能前往祝贺,甚憾!

我虽然没能前去,但从很多朋友那儿得到了及时的信息反馈。苏州评弹团此次团庆系列展演非常隆重,真正办成了“评弹的盛会”、“听众的节日”。

在团体的滋养和前辈的提携下,事业发展的必然把盛小云推上了艺术团长的领导岗位。然而,她较为有效地处理好了学习领导管理与提升自身演艺的相互关系,始终没有舍弃心爱的评弹艺术。

我跟小云很熟。我们经常一起开会、演出,一起采风、考察。生活中的小云谦和随意,热情活泼;可是舞台上的小云却是一丝不苟,精致严谨。

有一段介绍盛小云的文字,我觉得八九不离十,“盛小云的表演,有说有唱,亦正亦邪,各种类型的人物,演来都是得心应手,恰到好处,充分展示了她全面的艺术风采。评弹艺术宛若满天彩霞,一片小云飘游在辽阔的天空,在彩霞的映衬下,闪耀着迷人的光彩”。我觉得这一段评价得准,抒情描写也恰如其分。

盛小云的美得益于苏州地方文化和评弹艺术的魅力。

苏州评弹、说书或南词,作为民间说唱艺术,古老、优美且雅俗共赏。评弹的传承以她优雅的演唱方式和江南丽人、潇洒书生们的艺术创造而形成了极其唯美的艺术特征,女角款款动人,男角落落有致,行腔娓娓动听,表演楚楚动人。没有大杀大砍的粗犷奔放,只有栩栩如生的说表和雨打芭蕉的音韵演唱,唯美唯雅,不一而足。盛小云就是这样一个曲种的传承人!

盛小云的美还在于她亦庄亦谐地说表她的经典之作,没有光去追求表面上的那份小女子的华丽。

从她无数作品中所刻画的人物的表演准确,可以看出这是她刻苦钻研艺术,寻求评弹艺术真髓的表现。她是以一个大家的风范对自己表演艺术严格要求结出的果实。她在舞台上叙说了一个又一个故事,演唱了一段又一段精彩的唱段,不愧为一代名家。《啼笑因缘》的故事几乎熟悉戏曲曲艺的观众都耳熟能详,但是一位亲临现场第一次听盛小云的说唱的高级票友,平常品位极高,以审视的心境去听去看,完后倒是掏心窝子讲了一番这样的感受:盛小云说表抑扬多彩,唱腔悦耳怡心,真无愧于评弹名家的称号。

盛小云的美更在于她有一颗平实的心,于艺术和人生都怀抱忠诚。

多少次与她同台,台上她一丝不苟;多少次与她在各种活动中相遇,台下她谦逊平和,无论对长对幼,她该尊则尊,该敬则敬,不温不火,不卑不亢,极好相处;多少次看她面对荣誉,不事张扬,不浮不躁;对于传统,她寻师访友,学习下功夫,对于创新,她动脑筋勤思考,要做有心人。她曾经对记者说:我觉得任何艺术要有生命力,要被今天的而不是昨天的观众接受认可,那你就要跟上时代的步伐,你要研究现在的观众喜欢什么,要让观众和你产生共鸣。就像你做一个产品,你不研究顾客需要的是什么,你就造不出真正满足顾客需要的东西。

这是一个艺术家的思考,一个还能继续攀登高峰的人在为自己积蓄前进的能量。我不能在这个小文里费更多的笔墨耽误大家的时间,我的结尾话是——基于此三点,我要说:60团庆说小云,美哉!

“评弹才女”话吴静

□ 知 音

书台上的吴静不急不慢地轻吐着吴侬软语,现实中的吴静不卑不亢地创作着每部作品,对她来说,对评弹的追求就算是“带着镣铐跳舞”也终不后悔。

小时候的吴静对评弹并没有太多的感觉,只是经常跟着外婆去书场听书才有了对评弹的印象。1987年,吴静初中毕业后,毅然报考了苏州评弹学校。

考上评弹学校之后,吴静发现学评弹并没有当初想象中的那样美好。但尽管如此,吴静还是选择在这条路上坚持了下来,练就了扎实的基本功。1991年,吴静学成毕业进入了苏州市评弹团,师从王小蝶。而王小蝶老师的严厉在评弹界是出了名的。虽然老师的一丝不苟常让自己哭鼻子,但现在想来如果没有当初老师的严格教导,自己也不会成长得这么迅速。

经过十多年的摸爬滚打,吴静在评弹界获得了各种各样的奖项,尤其在评弹创作方面被冠以“评弹才女”的美誉。当问及创作灵感从何而来时,吴静说:“这一路走来,从最初的靠观众买票到现在受邀请去各地演出,我深刻意识到评弹对自己人生的影响,但表演终归会受到年龄的限制,而且也要给后来的年轻人机会,所以在表演的同时我选择创作作为自己拓宽评弹发展的路,因为即便是将来我退休了,也可以通过创作来表达我的评弹艺术感悟。”看来吴静对评弹的追求绝不限于眼前,而是将来的将来。

谈到评弹的传承,吴静却表示出与别人不同的态度:“现在学评弹的人越来越多,我女儿今年也刚考上了评弹学校,希望她也能在这条路上学有所成。”的确,与吴静当初学评弹的境遇不同的是,如今各级政府对评弹发展给予了大力的扶持,致力于将评弹打造成苏州的名片。吴静认为,评弹已进入“大环境”,现在评弹团之间可以相互合作和借鉴,资源共享,发挥自身优势打造大平台,共同将评弹事业发扬光大。

“在我眼中,评弹表演具有很强的艺术感染力,它就像‘钻石’一样,每个面都有闪光点。”一谈到对评弹的感情,吴静娓娓道来:“评弹表演要因地制宜,根据观众的喜好与类别进行量体裁衣,这跟做生意一样,评弹也需要了解市场。”评弹表演的角色变换得很快,表演起来特别生动、立体,因此对表演要求特别高,可以说评弹表演是民间的、接近大众的、雅俗共赏的艺术。

随着评弹逐渐进入国际性的艺术舞台,评弹演员也要与时俱进地改变观念。吴静说:“时代在发展,评弹表演不能墨守成规,应适时加入新鲜血液。如今我们在表演时会有字幕配合,这是为方便下面的观众能听得懂表演的故事和内容,但这样的小改革对演员和字幕师很有挑战性,可以说我们是‘带着镣铐在跳舞’,因为字幕与表演必须做到同步,或提前或滞后一秒,都将影响表演效果,需要通力合作才能将演出完美展现。”

献给时代真华章

□ 王其康

今年12月10日,我作为上海的一位评弹爱好者,应苏州市评弹团邀请,参加了苏州市评弹团建团60周年庆典系列活动,短短两天,一晃而过,而所见所闻,感触很多,颇有体会,特在圣诞夜写下如下文字,以求方家指正。

我觉得这次活动体现了几个特点,首先一点,活动突显出“包容”的精神。

这次活动的出席人数有几百,既有各专业团体的演职人员,又有社会上对评弹长期关注关心的各界人士。既有老艺术家,又有青年演员,还有不少票友和热心观众。只要是对苏州市评弹团有过帮助的人,他们都没有忘记,热情相邀,视作知己。这次活动的六场演出,除了以苏州市评弹团演员为主外,还邀请了江、浙、沪各评弹团的演员加盟,使演出百花齐放、五彩缤纷,真可称得上是一次评弹的盛会。在党的十七届六中全会关于文化大发展大繁荣的要求下,很是鼓舞人心。

评弹要发展,首先要发展评弹演出团体,演出团体要立足长三角,走出长三角,在演出中汇聚资源,凝聚演员,提升人气。这个观点正在成为越来越多的人的共识。苏州市评弹团这次庆典不以“评弹发源地”自傲,而是张开“包容”的胸怀,淡定、大气地凝聚“长三角”一切有利于评弹发展的力量,这必将使越来越多的人关心和支持苏州评弹。

其次,活动体现了“思源”的文化认同感。我最有感触的是苏州市评弹团新老领导、新老演员的团结和融洽。现任领导谦虚诚恳,老领导热情真诚。活动中有青年演员向老一辈献花,有老艺术家对青年演员的中肯点评和热情鼓励。研讨会上现任领导充分肯定老领导和老艺术家的贡献,老一辈艺术家则热情鼓励后辈和青年奋发向上,勇于探索。特别引人注目的是在活动中还安排了曹汉昌、魏含英两位已故老团长的作品专场,真是“饮水思源,不忘大师”。

文化要发展,首先要传承,在传承的基础上才能做到创新,对评弹而言尤其如此。评弹艺术的发展,要继承老一辈的思想品格、流派特点和审美修养。“长江后浪推前浪”这既是自然规律,也是艺术发展的必由之路。后浪的汹涌不能忘却前浪的铺垫与推动,苏州市评弹团现在的干部与演职员常怀感恩之心,从前辈身上汲取力量与智能,这是他们之所以成功的重要原因之一。

其三,活动呈现出“创新”的勇气与胆略。《吴韵静思》吴静作品专场是这次庆典活动中的又一亮点。她精湛风趣的演技深受观众的好评。据我所知,苏州市评弹团遵照陈云老首长“出人出书走正路”的教导,至今已创作长篇评话和长篇弹词70余部,中篇评弹40余部,短篇评话和短篇弹词100余部,弹词开篇200余首。

取得了可喜的成绩,但他们不满足已有的成绩,而是在创新上准备投入更大的力量,这是最令人感动的。艺术发展的规律告诉我们,创新是传承的延续,是艺术的灵魂,更是人民群众与时代的要求。苏州市评弹团在传承与创新上两条腿走路,踏踏实实,辛勤耕耘,可喜可贺。

苏州市评弹团的60周年庆典活动,不仅仅是台上台下热闹一番,而是认认真真地进行回顾总结,意义深远。整个活动散发着一种进取的精神,一种鼓舞人的力量,激励着圈内圈外的所有人为苏州评弹的发展继续出力。

这正是:弦索叮咚六十年,阳光雨露结硕果。寻根溯源尊前辈,继承传统练内功。勇于探索写新篇,献给时代真华章。

来源:中国艺术报

责编:视协网