欢迎访问中国电视艺术家协会!

文化观察

文化观察

海派话剧的气韵和魅力

3月13日至31日,上海话剧艺术中心受邀携3部话剧《原告证人》《资本·论》《活性炭》参加“2013首都剧场精品剧目邀请展”,长达半个多月的时间,十几场规模的演出,让北京观众领略到了海派话剧的气韵和魅力,并不免感叹上海这个城市的气质潜移默化地渗透到了戏剧的创作生产中。

《新龙门客栈》剧照

“京沪戏剧交流就像谈恋爱”

——专访上海话剧艺术中心总经理杨绍林

高艳鸽

《秀才与刽子手》剧照

在话剧《资本·论》中,故事就发生在上海话剧艺术中心,主演们也实名出演,田水饰演田水,刘炫锐饰演刘炫锐,总经理杨绍林也成为戏里的角色。当刘炫锐被资本裹挟,抛弃了艺术,让观众进剧场对着空无一人的舞台鼓掌即能赚钱时,这部戏营造的这种荒诞感让人震撼。尾声时,推土机到了剧场门口,在空荡昏暗的舞台上,总经理杨绍林最后一次将大幕拉上……3月下旬,当《资本·论》在首都剧场上演时,杨绍林就坐在台下,看着自己管理的演员在台上演自己。这当然是个虚构的故事,却又分明是一部融入了戏剧人自我反思和自我提醒的戏。这部戏最初的策划者,就是杨绍林。

“多元化”不是永久的

当上海做话剧的人非常多时,上话可能会专攻某一风格

“现在不像上个世纪时,上话来北京演出是一件非常遥远的事情。”杨绍林对记者说。他算了算,最近五六年,上话来北京演出的戏加起来也有几十部了。所以这次参加“2013首都剧场精品剧目邀请展”,选择哪些剧目来演也成为挺困难的事。这种选择剧目上的难以取舍,其实也基于上话在创作上的多元化。每年四五十部的话剧生产量,其中原创剧目达三分之一,各式各样的戏都有。

最终,上话带来了改编自阿加莎·克里斯蒂著作的编译剧《原告证人》,原创剧《资本·论》和《活性炭》。三部戏题材、风格大相径庭,让人看到了上话力图将不同风格的戏呈现给北京观众的初衷,其坚持多元化的戏剧创作理念也由此可见一斑。

“这可能是由上话在上海存在的规定情境所决定的。”杨绍林为记者分析这种多元化背后的原因,“上海不像北京,话剧院团非常多,比如北京人艺、国家话剧院等,都有自己的风格,这样就共同构成了多元的创作环境。但在上海,目前为止上话是龙头老大,单个剧院实力过于强大就会带来一个问题:如果我们偏重于做任何一种戏,这一方面就会太突出。同时,上海作为国际大都市的定位,也决定了我们在剧目的选择上会更加包容和多元。”他经常跟团队强调,剧目一定要细分:主流经典、上海人文、创新实验、国际对话……

上话自1995年成立,已走过了17年的历史。但如果追溯到上话的前身——上海人民艺术剧院和上海青年话剧团,其实上话的历史比北京人艺还要长。“但上海这个城市过于求新求变,就带来一个问题,上海话剧的历史总是在打碎中重建。”杨绍林说,“这给戏剧创作带来的好处就是有活力,有朝气,但也带来了负面影响,就是积淀不够。这是我们的短处,也是我们未来发展需要面对的问题。”他也知道这不可避免:处在上海这样的城市,一个剧院的存在和发展,会经常被这个城市和时代的发展所左右。

在杨绍林看来,目前这种坚守多元化的创作格局,只是上话在当前的一个历史阶段中,应该承担的责任,“这不是永久的,也不是一成不变的”。他展望未来:“当上海做话剧的人非常多、创作非常多元时,我们也会像北京人艺那样,专攻某一风格的话剧,它可能是大家不关注的,但在艺术的存在发展上又是必须的。”

给年轻人一块儿试验田

不把资源都砸在成熟的有经验的人身上

当上话的演员、编剧、导演作为一个团体同时出现时,给人最强烈的感觉就是:年轻、文艺。上话青年演员王一楠曾说,上话这个平台,特别愿意给年轻人机会,只要你有想法、有创意,就可以在这个平台上发挥出来。这一说法记者从杨绍林这里得到了印证,“我们会给年轻人留出一块儿试验田来,让他们成长,给他们突破的空间,在锻炼的过程中培养他们的自信。”

杨绍林和上话艺术总监吕凉从实践中得出来的经验就是,他们只要做好30%就可以了,“去发掘、策划、培植”,剩下的70%则交给下面的人去做,“把我们的理想变成大家的理想”。“任何一个人只要提出自己的创意和想法,而且愿意责任担当,我们都会给机会让他们去做。”杨绍林说,“在实践过程中经验就积累起来了,喻荣军和何念就是这么出来的。”如今上话的主力编剧、“70后”的喻荣军,十几年前写的第一部戏是《去年冬天》,如今已写了几十部戏;“80后”的导演何念,执导的多部话剧都创造了高票房,有“票房蜜糖”之称。

“我也不回避在这个过程中有好多人被淘汰了,这是符合历史发展规律和这个事业的发展规律的。”杨绍林对记者说。他有一个理念就是不要把所有的资源都砸在那些成熟的有经验的人身上。在他看来,演艺作为创意产业,一个成功者往往在创意达到顶峰后是开始走下坡路的,就像坐过山车。“既然这样,作为管理者,我们为什么不把一些空间留给青年人,让他们去尝试?管理一个剧院,或者别的团队都理应如此。”在这个资本时代,他很清楚这样的投资肯定是有可观的价值回报的。

一个管理者的困惑和担忧

资助的不确定使剧院未来的规划无法非常清晰

话剧《资本·论》由杨绍林策划,这并非偶然。这些年来,在话剧行业,他从演员到管理者,剧院的管理、体制的改革、戏剧的本质和未来,这些在这部戏中通过生动的艺术形式和荒诞的喜感呈现出来的问题,正是他一直思考的。在文化体制改革的大背景下,戏里讲述的故事,也正是话剧院团会面临的问题。

杨绍林介绍,在西方发达国家,戏剧行业一般都归为非营利组织。“为什么?因为他们也意识到文化艺术的发展不能用商业、金钱的绝对标准作出评判,完全走商业道路是走不通的。”在法律上,这些戏剧团体属于社团法人,但可以接受公共财政的资助,可以免税,可以得到社会的资助。在全国的话剧院团都要转企改制的洪流中,上话的体制改革是走在前面的。但在年产量达四五十部、上座率和票房收入都很不错的现状下,杨绍林依然有困惑和担忧。

“上话作为一个经营组织,尽管凭现在的政策我们依然可以得到公共财政的资助,但这种资助的不确定性,使一个管理者对剧院未来的规划无法做到非常清晰,这毫无疑问会成为你的困惑和忧患。”他说。在他看来,没有社会公共财政的资助和配套政策,生产要素的优化配置就很难解决,而生产力的最大化无非就是要解决这种优化配置。“我们最主要的要素,就是人才、货币、创意内容等,当没有一个公平公正、优化配置的平台,而剧院实际上又担当着大量的社会责任时,作为操作者和管理者就非常尴尬。”

他认为目前对一个剧院的评判标准也有些模糊,“把剧院作为企业,考核你挣了多少钱”。在他的理解里,一个好的剧院的标准有5个,即:有稳定的观众群;对好的艺术家有感召力和吸引力;有创新能力;人力成本不高于整个预算的50%;剧院的自给率能做到50%。

这次来京展演的《原告证人》,是上话和上海捕鼠器戏剧工作室合作的一部戏,事实上,这几年由阿加莎·克里斯蒂的著作改编的多部有良好市场反响的编译剧,都由双方合作完成。“这些私人资本只要愿意担当,我们就可以和他们合作。”杨绍林对记者说,“尽管转企了,上话的定位我很清楚,它是非营利的。既然创意是它的生命力和活力所在,它的定位必然是个孵化器平台。我们的一些项目不是为了挣钱去做的,是为了创意、艺术价值和社会责任感,不能简单地用票房来衡量回报,但像阿加莎编译剧这些成熟的项目,我们就完全可以采用商业运作模式。”

制作人制和项目管理制,为这样的商业运作提供了空间,因为这样可以做到产权明晰,调动各要素的优化配置和各方的积极性。如今,这样的运作机制在上话已经非常完善。“制作人制和项目管理制,为我们的发展和改革找到了一条道路、一个突破口。”杨绍林表示。

城市不同,做的戏也必然不同

戏剧对人的存在、生命的意义、人性的本质的表现则是相同的

近年来多次进京演出,把多部“上海生产”的话剧带给北京观众的同时,杨绍林也不断地被北京媒体问到一个问题:“你觉得海派话剧和京派话剧有什么不同?”并不太赞同海派、京派划分的他,也不止一次地回答:“我不认为海派和京派有什么根本的区别。”

在他看来,随着经济的发展、通讯的便捷、不同文化和移民的大量流入,北京和上海,都面临着文化趋同的问题。“北京和上海,都不是30年前的北京和上海了,都在发生变化,两个城市又都具有包容性和开放性,所以现在与其说差异,不如说面临的问题是趋同,是如何保留个性的问题。”

北京文化是皇城根文化、四合院文化;上海文化是弄堂文化、市民文化,但杨绍林认为这只是表象,其本质其实是一致的。“戏剧表现的都是人的存在、生命的意义、人性的本质,这对于京派话剧或者海派话剧来说,都是相同的。”当然,因为两个城市的定位不同,戏剧的存在环境不同,做出来的戏也必然有所不同。他说:“如果硬要说有哪些不一样,在我的观念里,北京是个特爷们儿的城市,上海则是个特女人的城市。所以京沪之间的戏剧交流是不可或缺的,双方的碰撞就像谈恋爱一样,是个相互发现相互认同的过程。”

[STA:PAGE]

奇异 尖新 时尚

——观上海话剧艺术中心进京展演剧目

刘彦君

《12个人》剧照

《好人无几》剧照

◎ 极具都市品位的跳接、转换,灵活多变的结构手段,片段间非常规、非逻辑性的衔接、组合,营构出了大上海感觉的格式塔。

◎ 3部戏中耀眼、突兀、热闹的精心布局,裸露在丰富曲折、引人入胜的情节间的“目的性”,与北京人艺演剧学派的既定风格形成了落差。

劲歌热舞、夸张造型一个接着一个,音乐、歌剧、电影片段没有停顿、没有间歇地串联起来,10部经典话剧同时排演的场景持续呈现,演员现场罢演,与台下观众掰扯、吵闹个不停,剧院的副总经理当场向观众融资……这样的角色与人物,这样的语汇与形式,这样的情节与结构,确实让习惯了在首都剧场看戏的观众们大开了眼界。上海话剧艺术中心的《资本·论》《原告证人》和《活性炭》于3月在北京的展演,使海派话剧成为了京城舞台这个大酒宴上的主菜。

这些天里,经年累月活跃在首都剧场舞台上提笼架鸟、体面亲切的北京大爷那散淡、坦然的神气不见了,长于人情应酬、礼仪往来的北京大姐那委婉得体、不卑不亢的姿态不见了,老北京人那种温驯多礼、中规中矩,不作非分之想、非分之求的做人原则不见了,甚至,“多谢您了,回见您呐,多穿件衣服别着凉了你呐”的独特方言也听不见了。取代这些的,则是些带有偏执、冒险、狂热等鲜明“大上海”风格的人物与角色。

作品主创对于3部戏中几个主要人物形象人格特征、思维方式以及行为做派的设计与选择,明显地拉开了与人们眼中“北京人”的距离。《资本·论》的男主人公,几乎可以被看做现代资本的人格化标本,其性格和心理的翻新出奇,无疑提供了北京人艺所不习惯提供的对戏剧的想象。副总经理的职务,反复功利权衡中的人生选择,交易场上特具的眼界与见识,赌徒式的狂热与锋芒,甚至是由丑陋酿成的生气勃勃、活力四射的人生境界,都是最得海派文化精神,也最有可能体现出海派文化深度的。虽然,对于合同、约定、投机等现代社会经营方式的趋附,对于传统社会人情价值体系冷酷、机械、硬邦邦的剥夺,并不为上海这个地方所独具。但对于这个资本符号的新发现与新呈现,却可以清晰地浏览到商业活动和商业精神传统,对上海这个国际化大都会的历史造型与投影,以及现代性的挑战,在这些具体的现代上海戏剧人那里得以呈现。

《原告证人》中罗曼对于极限的冲刺,也与《资本·论》主人公的敏锐与胆量有着异曲同工之妙。在某种程度上说,这个人物形象的主动性和力量感,甚至超越了易卜生笔下的娜拉和欧里庇得斯笔下的复仇女神美狄亚。本来,罗曼为了拯救丈夫于“谋杀”指控,处心积虑地扮演了一个红杏出墙、为达到与情人同居目的而诬陷丈夫的角色。但她用牺牲自己名誉与自由换来的“无罪”丈夫,却视她的付出和生命如草芥,远远比不上那个小她15岁女郎的价值。其间巨大的反差使她的情感变得复杂起来,罗曼最终刺死了这个负心人,没有给他留下一丝希望——再娶妻、再生子,再寻欢作乐的可能性。对于这种富有冲击力的激烈性格的偏爱与选择,应该也是海派文化和海派趣味的一个重要组成部分吧。

与《原告证人》演员数量众多,特别是群众演员上场的亮点不同,《资本·论》为观众打开的是一扇带有先锋色彩的拼贴之门。形式上的杂色纷披无疑成为极其大胆的戏剧想象与戏剧思考的产物。“钱是什么?钱是汤臣一品,钱是海景别墅,钱是LV,钱是爱马仕,钱是一天换一个爱马仕……”大幕拉开,各位列队演员唐僧念经般不停的诉说,先声夺人地刷新了以交代戏剧情境、人物关系为必要内容的开幕传统。且不说这令老北京人最羞于出口的“钱”字以这种语气被夸张和放大,就是这段排练中的朗诵形态,也足以让人一头雾水了。接下来则是演员“集体罢演”的一幕,无怪乎观众被弄糊涂了。再往后,阐释剩余价值、表现剥削与被剥削的“牛奶舞”火爆登场,10部经典话剧同时排演的场景激情呈现,以10元换100元,以100元换1万元,以1万元换10万元的融资游戏在观众和舞台角色之间相继展开,确实给人以眼花缭乱之感。极具都市品位的跳接、转换,灵活多变的结构手段,片段间非常规、非逻辑性的衔接、组合,营构出了大上海感觉的格式塔。

由此,我们看到了拼盘般空前丰富和触目的景象:节奏明快、语汇庞杂、感染力强烈、观众参与踊跃。如果说,如此鲜明的前卫色彩对于小剧场话剧观众还不能算陌生的话,那么这种大剧场的铺排,则赋予海派话剧一种形式实验的激进姿态,从而与重语言趣味、重细节刻画、重风格积淀、重斯坦尼表演体系的北京,以及它所拥有的那种平缓、圆融的非激情表达状态拉开了距离。尽管这种表现手段上的创新似乎不是来自戏剧自身变革的需要,而更像是来自主创试图醒人耳目、吸引观众的一种努力。努力的背后,有创作者对于新的感性整合方式的寻找,也传递着上海近阶段社会、文化以及艺术团体深层次改革、改制所造成的人们心理层面的困惑、疑虑和不安。

海派话剧形式审美的激进状态要求着相应的表现内容,而情节的奇异与尖新,则不仅是海派话剧今日对于大众口味的追求,我们甚至可以追溯到上个世纪30年代上海滩“连台本戏”的时尚与传统。

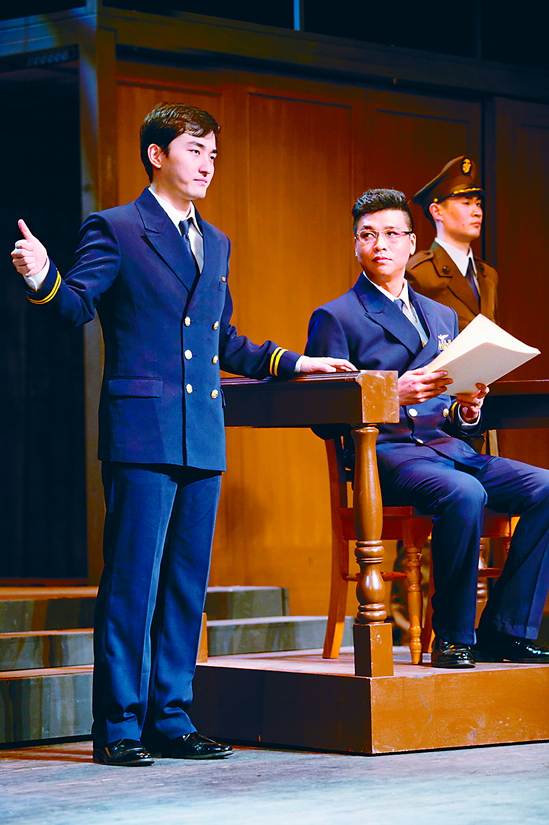

《原告证人》是举世公认的侦探小说女王阿加莎的作品,自始至终都围绕着法庭现场审讯的一场谋杀案展开。弗伦奇小姐在伦敦家中被杀,生前与她暧昧不清的年轻人沃尔成了头号嫌疑人。警长、法医、管家等人纷纷出庭指证沃尔,他的妻子罗曼却以原告证人的身份出庭指认丈夫谋杀。接着,一个神秘女人出现,推翻了罗曼的证词。就在罗曼因伪证罪被捕之前,沃尔却准备携一新情人私奔,绝望中的罗曼用一把尖刀杀死了沃尔。举证、伪证、扮演、谋杀……如此惊心动魄的情节设计,不能不带给观众以吸引与震撼。

如果这只是一次偶然的选择,似乎还与“海派”无缘,但上海话剧艺术中心偕同上海捕鼠器戏剧工作室,已经与英国阿加莎·克里斯蒂经纪公司签约了:在未来至少五年时间之内,他们将作为阿加莎·克里斯蒂全球唯一指定的华语戏剧版权获得者,可以自由选择其旗下的任何剧本进行制作和演出。这就意味着,这种以悬念和推理为深层消费元素的侦探剧将主宰今后相当一段时间的上海话剧舞台。这种选择所透露出来的文化趣味和审美趣味,则不能不让人联想到“海派”了。

其实,不仅是《原告证人》,就是以形式感取胜的《资本·论》的情节设计,也流溢出尖新、逼仄的痕迹,甚至可以用荒诞这个字眼来形容。戏剧院团改制,创作经费削减,剧团副总为了打造能够上市的娱乐产业链,获得更多的投资与更大的利润,不顾曾经与自己并肩奋战的演员同事的死活,不惜碾压舞台,铲平剧场,赶走产业链的末端——演员,进军房地产,甚至将观众欣赏戏剧的形式,变成一群观众对着空舞台上大屏幕拍手鼓掌的金融游戏。其间的“悬念”、“发现”、“突转”、“高潮”都出乎“常态”般诡异。即使是充满温馨的情感故事,《活性炭》那精巧的套层结构,也把一对年轻人和一对老年人之间的情感碰撞进行了交叉、对比,使之在相互的映衬与烘托中进行双向的延宕、发展、强化,直至高潮,从而形成了难以抗拒的贯穿力与吸引力。

3部戏中耀眼、突兀、热闹的精心布局,裸露在丰富曲折、引人入胜的情节间的“目的性”,与北京人艺演剧学派的既定风格形成了落差。想想《茶馆》《窝头会馆》《甲子园》等“京味”剧作,想想那种以空间形象而非时间过程为主的描写内容,想想那些作品平缓的风格、悠然的情态,才能更觉出它们之间的区别。

海派话剧依赖数年来持续不断的当代创作才得以风格现象而引人注目,并不仅限于这次进京展演的3部作品。而海派之作为海派,也并不有赖于风格的单一,如同其他有价值的戏剧风格那样,是以其内在包容的差异性、陌生性和丰富性作为形成条件的。也许,只有随着现代生活的不断变动,我们才能越来越清晰地对待这样一个发展着的概念。

来源:《中国艺术报》

责编:宋小