欢迎访问中国电视艺术家协会!

文化观察

文化观察

津味儿话剧的突围

4月3日至7日,天津人艺创作于20年前的一部《蛐蛐四爷》在首都剧场上演,这也是该剧复排之后第二次进京演出。这是一部纯正的津味儿话剧,你或许说不清天津文化,但看完一定会承认其津味儿的正宗和纯粹。与此同时,更多的天津生产的话剧也在各地演出。作为一个具有鲜明地域文化特色的城市,津味儿话剧是如何在这个城市生长和发展,并开始引起人们的关注,其中的经验值得总结。 ——编 者

天津文化的一个重要特征是“归哏儿”。意思就是生活当中遇到的苦事儿、难事儿、麻烦事儿、生气事儿,都给它“哏儿”上,即最后都落实到幽默上。

天津观众非常熟悉本地的文学、曲艺,感受语言的能力也非常强,因此天津话剧应该充分释放语言魅力,用语言和观众交流,传达天津特色。

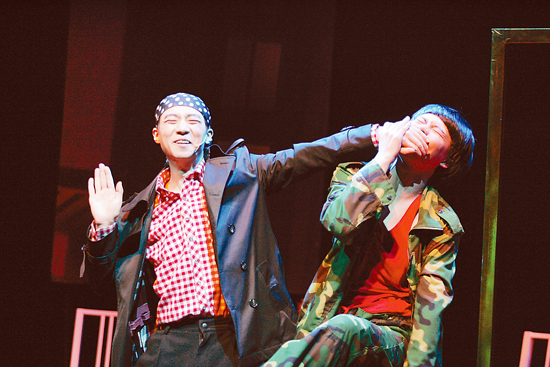

话剧《蛐蛐四爷》剧照

《蛐蛐四爷》:一部津味儿话剧的20年

1993年 把每个人物都写得有戏

话剧《蛐蛐四爷》的种子最早萌芽于20年前的一个不眠夜。当年,同是写小说的天津作家许瑞生和林希随中国作家代表团去黑龙江采访,两人同住一室,正处在创造力旺盛的年纪,他们彻夜长谈自己正在构思的小说。那晚林希讲了一个关于蛐蛐的故事,问当时在天津人艺任编剧的许瑞生,以后这部小说能不能改编成话剧?许瑞生觉得这个故事很不错,可以琢磨琢磨改编的事儿。后来中篇小说《蛐蛐四爷》在杂志上发表了,许瑞生看了之后,甚至没有和林希商量,就决定改编。

整个改编过程用了两年。许瑞生对记者讲述当时自己的状态,“像一块儿心病一样‘种’在心里,酝酿了六七个月才开始写”。原小说的主要人物较少,有两三个,要让话剧的容量更大,就要再创造。最终他在话剧《蛐蛐四爷》里写了12个重要人物,“每个人物都要写得有戏,有自己的历史,人物之间的关系要勾连起来”。

着手改编后,写第一幕时,许瑞生不断制造着推翻和重写的循环。“因为话剧的第一幕是最难写的”。他说:“写完一稿我会放一两个月,再回看时觉得一点都不行,于是推翻再写。”仅这第一幕他就写了7稿,一年时间就过去了。长期的构思酝酿后,灵感是一下子被打通的,到了某一天,他一气呵成,写了24个小时,把第一幕写完了。随后整部话剧的剧本很顺畅地完成了。

许瑞生说自己一辈子自信。写完《蛐蛐四爷》的剧本,他还写了一个后记,对这部戏的前景进行了8个预测,包括:观众会喜欢这部天津味道的戏;要把全国所有的话剧奖都收入囊中,主演和编剧都要得最高奖;要到长江以南演出(那之前天津人艺的戏没有到长江以南演出过);有机会要像《茶馆》一样到欧洲演出……

1996年 首次南下,在上海创造奇迹

许瑞生还记得当年《蛐蛐四爷》第一次在天津演出的场景,“观众像听京剧时一样,在台下不断叫好”。那是1995年,这部戏首轮演出,在天津演了十几场。

“成本其实很低。”当记者问起当年这部戏的制作成本时,许瑞生回答。1994年,天津人艺提供给《蛐蛐四爷》的资金支持是7万元。“7万元只能把景立起来,服装都是凑合的。到了排练后期,照剧照的钱都没有。”他说。捉襟见肘的困窘随时都要面对。演员排练到晚上12点,剧组连两块钱的夜宵费也无法提供,许瑞生就自己掏钱请大家吃。一位演员饰演三少爷身边的法国女人,需要一顶红帽子,他又自己掏钱买了。大少爷出场时需要拿一个水烟袋,许瑞生就把自己家里的拿来了。

1996年,许瑞生已是天津人艺的院长。天津人艺的戏在那之前从未到过长江以南演出,他下决心带《蛐蛐四爷》去上海演。但这个讲述上世纪20年代天津军阀家庭生活的故事,上海观众会不会喜欢?他们能不能听懂演员说的天津话?许瑞生心里没底,他知道,“上海的码头不好闯”。这是个特别庞大的剧组,光运景车就好几辆,还有全剧组六七十个人的吃住行、劳务补助、演出补助,以及上海的演出场租,当时一场场租是两三万。“我手里得有钱。”他对记者说。

他让当时的副院长测算了一下赴上海演出的成本,如果一张票都卖不出去,得花多少钱?算出来是32万。许瑞生拿出了40万,有一种破釜沉舟的勇气,“宁可赔钱,咬着牙也要到上海去”。

没想到,在没有太多宣传的前提下,《蛐蛐四爷》在上海火了。“很多观众买了站票来看,我都没想到。”许瑞生回忆这件往事时,依旧难掩将近20年前的那份惊喜。那次在上海一共演了6场,不但没赔,还赚了钱。也正是此次的上海之行,使得当时的中宣部和文化部领导参加在上海举行的一个艺术节时看到了这部戏,并表示了高度认可。

随后,许瑞生就接到了该剧去北京参加中国话剧90周年新剧目交流演出的邀请。这次进京演出,《蛐蛐四爷》获得了包括编剧、导演、设计、演员、道具制作等在内的9个奖项。也是凭借这部戏,张金元获得第十五届中国戏剧梅花奖,上海戏剧“白玉兰奖”最佳男主角奖,许瑞生获曹禺戏剧文学剧本提名奖。

2012年 复排启用老版原班人马

复排《蛐蛐四爷》,是在全国范围内的国有院团都在经历文化体制改革之时。该剧的主演,饰演四爷的著名话剧演员张金元,在这股改革的大潮中成立了天津人艺金元工作室,工作室成立后的第一个大动作,就是复排《蛐蛐四爷》。“四爷”同时也是这部戏的制作人,他找到了这部戏20年前的编剧和导演之一许瑞生,邀请其再次执导该剧。20年前这部戏的另外一位导演,曾任天津人艺院长的著名话剧导演方沉,已经去世。“他是一个相当棒的大导演,当年他看完剧本后很兴奋,我邀请他导演,并辅助他执导。”许瑞生对记者说。

自去年复排,许瑞生重新执导《蛐蛐四爷》的过程,也是怀念方沉的过程,用他自己的话说,“一边排一边怀念方导”。为了恢复这部原汁原味的津味儿话剧,剧组选用了老版的原班人马。故事里这个军阀家庭中同父异母的四个兄弟,老母亲吴氏,都由原来的演员出演。

但经过20年的时间跨度,依然有物是人非之感:老版中饰演余家三太爷的演员去世了,饰演小蛐蛐把式噶三的演员40多岁了,有些动作做不了了,就都换了新演员。时代改变了,技术也在进步,当年只能想象的调度和呈现,都能达到了。比如灯光,许瑞生介绍,“一个场景,灯光可以做到几个层次,冷调和暖调,可以从不同的角度调节和变幻”。老版的打击乐用得比较少,都是剧院自己的演员在现场敲锣打镲,这次增加了七八处强调情绪的打击乐,邀请的是专业戏曲团体的打击乐演员。

这次复排,许瑞生遵循了老版中方导对于人物的解释,以及对这部戏的整体把握。他对记者说,他做的就是将这部津味儿话剧“恢复和还原”,“这个戏已经磨合了这么多年,要保持它的原汁原味,就像《茶馆》一样。这些老艺术家们也精雕细琢了这么多年,把一生的创作经验,都搁在这些角色中了。这是这部戏的财富。”

2013年 8个预期已实现7个

今年4月初,在《蛐蛐四爷》作为“2013首都剧场精品剧目邀请展”的参演剧目,在首都剧场连演5场时,69岁的许瑞生坐在首都剧场对面的宾馆里,对记者说:“20年前我的8个预期,除了欧洲巡演没有实现,其他的全实现了。”言语间很自豪。

长达两个小时十分钟的戏,结束时已晚上10点多。这5场演出,许瑞生每场都守到最后,在谢幕时上台,向观众鞠躬致谢。接受记者采访当日,是最后一场演出,他告诉记者,当晚演出结束后,整个剧组就连夜赶回天津。规模庞大的剧组阵容,多住一晚上,就是一笔不小的开支。

话剧《蛐蛐四爷》中塑造的四爷形象,看起来是个悲剧人物,生在军阀家庭,因为没有名分,他和母亲吴氏被赶出家门。但是,凭着养蛐蛐和斗蛐蛐的绝活,他闯出了一番天地,有了金钱和名望时,余家却日趋没落,于是三个哥哥心怀鬼胎地找上门来,要以余家花园为赌注,和他斗蛐蛐。一场关于亲情、名分的纠葛就此开始,四爷终又陷入三个哥哥的阴谋中,重新被请进余家后又被赶出,钱财被剥夺,一只眼睛被打瞎……

“四爷是多落坯的一个人。”许瑞生对记者说。他解释,“多落坯”是天津话,是“很倒霉、很落魄”的意思。“但不管多落魄,他不认输不服输的精神劲儿不减。”剧中最后一场戏,三四年后,看起来很落魄的四爷重回天津卫准备复仇,面对噶三对他瞎了一只眼睛的痛心,说了一句话:“一目了然。”这样的幽默和自我调侃让剧场的观众都笑了。“这个时候他还在开玩笑呢。他用一种幽默的语言就把经历的苦难给遮过去了。”许瑞生说。

他向记者总结天津文化的特征时,用了一个词——“归哏儿”。意思就是生活当中遇到的苦事儿、难事儿、麻烦事儿、生气事儿,都给它“哏儿”上,即最后都落实到幽默上。

在他看来,《蛐蛐四爷》的津味儿,就是演员一上台一张嘴就能体现出来的,但又很难描述清楚。这种像从天津的土地上生长出来的津味儿,许瑞生归因于20年前《蛐蛐四爷》遇到了四个重要的人,“研究了一辈子天津的70岁出头儿的方导;一直在小说中写天津的60岁出头儿的林希;在天津生活了半辈子的50岁出头儿的我;从小生活在天津的40岁出头儿的张金元,我们身上就带着天津味儿。这4个人结合在一起,加上我们这台几乎全是天津人的演员,天津的味道就渗透出来了。换一台外地的演员,肯定演不出来”。

整部话剧叙事紧凑,尖锐的戏剧冲突在人物的对白中尽显。第一幕一开场,正是四爷春风得意时,多年不来往的余家其他三位少爷一起登门造访。四爷和二爷有这样几句对话,“哪阵风把仨哥哥都吹出来了?”“西北风。”“哈!”“哈!”“哈!”“哈!”两人的这4个“哈”,语调均不相同。许瑞生说,这其实就是两个人在较劲。

天津话的这种特点在戏中随处可见,再如四爷和二爷道别时,“请留步”!“您慢走!”双方会说三遍。“这就是天津人,外地人说一句就行了,但天津人会重复三次。虽然看着是互相尊重,不骂街,但其实这是两个人较上劲了,要打架。”许瑞生说。(本报记者 高艳鸽)

[STA:PAGE]

话剧《我本善良》剧照

记者观察

天津话剧如何有为更有味儿?

4月5日,在天津市儿童艺术剧院,一台名为《我本善良》的话剧正在上演,观众多是附近社区的居民,有不少人带着孩子前来观看。从现场演出效果看,这是一个轻松、有着很强主旋律色彩而且能够吸引年轻人的都市轻喜剧。而就在同一天,还有另外两部天津话剧同时在北京和天津上演,分别是由天津作家林希同名小说改编的《蛐蛐四爷》和作家万方编剧的《关系》。这三部戏,都有作家的介入。正如天津人民艺术剧院院长钟海所说,话剧推进需要有吸引眼球的东西,但文学不能丢了。

天津曾是中国话剧的发祥地之一。天津人民艺术剧院成立于1951年9月,成立的时间比北京人民艺术剧院还要早。一部《雷雨》久演不衰,令观众荡气回肠,流连忘返;一部《钗头凤》至今让人传颂,扼腕叹息。近年涌现的《蛐蛐四爷》《夏天的记忆》《为你喝彩》《望天吼》《日出》《原野》等,更是特色鲜明,享誉大江南北。天津人民艺术剧院不仅是话剧艺术的圣殿,也是培养和造就艺术家的摇篮。60多年来,从这里走出了著名编剧周振天、著名作家航鹰以及活跃在当今银幕、荧屏、舞台上的著名演员陈道明、鲍国安、孔祥玉、王伍福、李秀明等,他们都曾在天津人民艺术剧院这块话剧艺术的沃土中磨炼成长。2011年,天津市儿童艺术剧院并入天津人民艺术剧院,力量进一步壮大。

然而,戏剧行业受到其他娱乐方式的强烈冲击,受众群体流失严重。在全国话剧市场普遍低迷的今天,天津话剧也面临重重困难,如何才能实现突围?

经营运作:推出独立制作人制

1976年,钟海刚刚进入话剧圈子。他回忆说,那时大家是连夜排队买票看话剧。作为天津人民艺术剧院的职工,一年能买到的关系票也就几张。但现在,即使在北京、上海、天津这样的城市,话剧都成了一门小众的艺术。天津人民艺术剧院排个新戏,在一个城市很难演过三十场,因为观众太少了。钟海说:“天津这样上千万人口的城市,真正的铁杆戏迷不到一万人,即使在北京,真正的铁杆戏迷也不过三万左右,即使带动朋友、亲戚看话剧,也就十万左右。”

作为一门小众艺术,话剧如何才能走出低迷的市场走向振兴?建立独立制作人制度是天津人民艺术剧院最近几年的一个重要尝试。“仅仅靠国家投资,一个剧院一年只能做一到两台戏,但天津人民艺术剧院去年做了28台戏。”为什么会有这么大的转变?钟海说,靠的就是独立制作人。独立制作人自己独立融资,独立管理自己的队伍,独立选择剧本,承担责任。剧院则统一将所有的演职人员作为一个蓄水池分配给大家使用。“投资渠道多了,戏就多了。《我本善良》是由布叮工作室创始人田雪导演出品的,布叮工作室就是独立制作人之一,这是他们的第二台戏了。效果非常好。”钟海说。

传统意义上,一出话剧中起着最重要作用的是剧作家。提起《雷雨》《茶馆》《龙须沟》《蔡文姬》等话剧,大家最先想到的恐怕就是“郭、老、曹”等作家。但是到了上世纪七八十年代,话剧创作中导演开始发挥更重要的作用,编剧、剧本被搁在了第二位。到了现在,则变成了制作人时代,谁出钱谁最大。相对来讲,现在的话剧更偏重剧场效果。这也是戏剧娱乐化过程中的一个阶段。面对这些变化,钟海的心态是开放与包容的。他说:“话剧要发展,大家就得各显其能。”

在钟海看来,目前的话剧主要是分三大类:一种是固守主旋律,弘扬核心价值,比较传统、规矩的话剧;另一种是纯实验性的,直接面对人的本性、注重戏剧舞台实验的戏,这种戏在北京、上海很时髦,一般群众看着费劲,但有点文化、有欣赏经验的观众比较喜欢看;还有就是偏向娱乐的话剧。钟海表示:“这几类戏我都赞成。像《我本善良》,处于比较摇摆的状态,既有传统戏剧因素,又融合很多小品、歌舞等搞笑元素,但这是突围的方法之一。各个工作室只要不搞‘黄赌毒’,合法,能够有观众,有一定的艺术价值,各种戏都可以尝试。”

创作表演:文学底子+曲艺因素

《我本善良》演出时,台下的孩子看得哈哈大笑,结束时还拉着爸爸的手问,啥时候能再来看;专家却说,太小品化了,应该更话剧一点,让观众静下来领略话剧语言本身的魅力。这也折射了当下话剧发展的一个矛盾:市场与艺术,话剧之外的因素与话剧本身的魅力,天平究竟该向哪边倾斜?

虽然现在话剧演出中独立制作人起了越来越重要的作用,但在众多业界人士看来,作家或者文学对话剧的介入依然必不可少。天津话剧要有津味,要走上全国的舞台,文学底子不能丢。作家出版社社长张陵在看了《我本善良》演出后特别指出,因为这个剧由天津青年作家晓重担任编剧,使得剧本有了非常浓厚的文学品质。作为一出独幕剧,矛盾冲突比较集中,故事容量很大,情节很曲折,从剧本角度讲,处理得很用心。但也有不少地方没能展开,这样一个戏要通过语言把故事表达出来,有难度。

从近期上演的情况看,天津话剧要走向全国,张陵认为首先应该寻找天津话剧自身的优势、特点,这其中语言需要特别重视。天津有许多知名的作家,这使天津发展话剧有了坚实的基础。天津是相声的诞生地,相声也是一门语言艺术,特别是天津的相声,本身就特别重视“说”的艺术,这一点与北京相声重视“说学逗唱”不同。这个特点能否体现在话剧中?天津观众非常熟悉本地的文学、曲艺,感受语言的能力也非常强,因此天津话剧应该充分释放语言魅力,用语言和观众交流,传达天津特色。

“像《我本善良》这个剧有对其他艺术的借鉴,比较热闹,但独幕剧里空间时间本身就很宝贵,用那么多时间来跳舞唱歌,有点可惜了,应该更多地展示语言的魅力。这对演员、剧作家是一个巨大的考验。演员必须要学会表达,如果动作稍微控制一下,就可以在话剧语言的内在力量上下更多功夫。观众愿意看是好事,从现场反应看他们对搞笑的内容更感兴趣,但对语言的享受还不是特别敏感。当然这是对传统话剧的要求。当下话剧重视场景调度等,展示语言魅力的不多了。总之,希望天津的话剧走到全国的平台上时,能带有自己文化的力量。”张陵说。(本报记者 金 涛)

来源:中国艺术报

责编:宋小